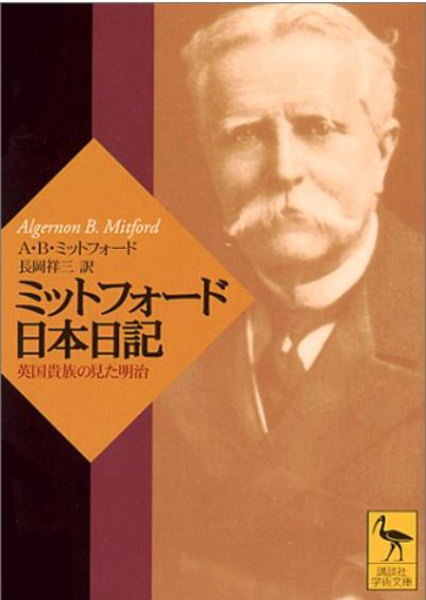

維新の動乱期と日露戦争に勝利した日本を再びその目で見たA・B・ミットフォード(英)の日本評抜粋

原書名は「The Garter Mission to Japan」(ガーター勲章使節団日本訪問記)で、使節団の主席随員であったリーズデイル卿、本名アルジャーノン・バートラム・フリーマン・ミットフォードの日本滞在中の記録です。

ガーター勲章は英国の勲章の中でも最も古く、最も位の高い勲章ということです。

この使節団は英国国王エドワード七世から明治天皇へガーター勲章を捧呈するため、国王の弟コンノート公の第一王子アーサー殿下を御名代として1906年(明治三十九年)2月に派遣されました。

【京都再訪】より:

私が1868年、維新当時、そこに最初に上陸した時、神戸は、兵庫の郊外にある荒れ果てた土地が広がった地域で、小屋一つなかった所だが、この数十年の間に文字通り無一物から、およそ二十七万の人口を有する第一級の重要な都市に成長した。・・・略・・・現在、神戸は輪出入貿易のお陰で日本でも第一級の港になっている。

・・・略・・・

神戸から京都までは大した距離ではなかった。・・・略・・・

駅から京都の市内を通って馬車を進めると、歓迎の声が今までよりもさらにひときわ高くあがった。私は黒木大将と京都府知事と一緒に馬車に乗っていた。歓声が最高潮に達した時、知事は私にこう言った。

「あなたは、この歓声が単なる意味のない叫びと思ってはいけません。あなたが巡遊されているこの国中のすべての学校で、すべての子供たちが、どんなに小さい子供でも、日本へきたこの使節団の意味を十分に教えられているのです。子供たちは皆、それが天皇陛下に最高の敬意を表するため、甥御の殿下を使節として送られた英国国王をたたえるためだということを存じております。それだけでなく、日英同盟の大切なことも教えられております。ですから、何も分からずに喝采しているのではなく、心からの歓迎をしているのです」・・・・略・・・

奈良とその神聖な森を見物したので、京都へ戻って西郷京都市長の古風な日本式晩餐会に出るための着替えをしなければならなかった。

晩餐のために着替えるというのは簡単なことのように思えるが、この夜の場合はそれが全く簡単なものではなかった。招待状には「日本服を着て出席されたし」と明記されており、我々が最初、東京へ着いた時、西郷市長は京都からわざわざ使いを寄越して、我々の体の寸法を計らせて銘々に日本の着物を贈るという大変な親切をしてくれたのであるから、彼の希望に従うしかなかった。

日本の着物を着るということは、我々の誰一人解決し得る問題ではなかった。いろいろ紐を結ぶところがあるので、手ほどきを受けたことのある人しか、そのこつが分からず、考えられないような無作法な着方になる恐れがあった。しかし、親切で巧みな手助けを得られたので、迎えの馬車が来る頃には、我々は正確な着付けをした日本紳士の装いを済ますことができた。

日本の着物ほど快適な着物を見つけることは難しいだろう。それを着ていると、夏は涼しく、冬は温かくて寛げるのだ。なぜ日本人は着物を捨てて、我々の不恰好な服装をしようとするのだろうか。私にとって具合の悪いことが一つだけあったのは、親指の分かれている白い足袋で、足指が痛く感じられたのだ。しかし、これも慣れの問題だろう。

衣服の問題に関しては、市長の晩餐会は万事が逆さまであった。我々英国人の客が全部日本の着物を着ているのに、日本人の客は全部洋服なのだ。東郷提督も黒木大将も、その他の人たちも、今度の旅行に日本服を持参していなかったので、晩餐会にはとにかく持っている服を着るしかなかった。

それは実に奇妙な光景だった。我々の一行の中には、日本服をきちんと着こなした紳士としては、全くそぐわない箸の使い方をする者もあった。黒い洋服の連中は、ごく気楽な様子だったが、それと反対に、着物組は当惑することが多く、可愛らしい器用な手で絶えず手助けしてもらわなくてはならなかった。

畳の上に座るにしても、洋服組はきちんと正座しているのに、哀れな着物組は、実にぶざまな格好で足を伸ばして座らざるをえなかった。 このようなことすべてが、夕食の接待に忙しい可愛い芸者たちの目に面白く映ったらしく可笑しさを隠し切れなかったようだ。・・・略・・・彼女たちはいつも当意即妙の受け答えをし、冗談が分かるのも早ければ、それに応酬するのも早い。陽気にふざけて楽しそうに笑いはしゃぐ。この少女たちの中の数人はほんの子供で、誰か監督がついているわけでもないのに、礼儀作法を厳格に守っているのは驚くほどであった。・・・略・・・

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません